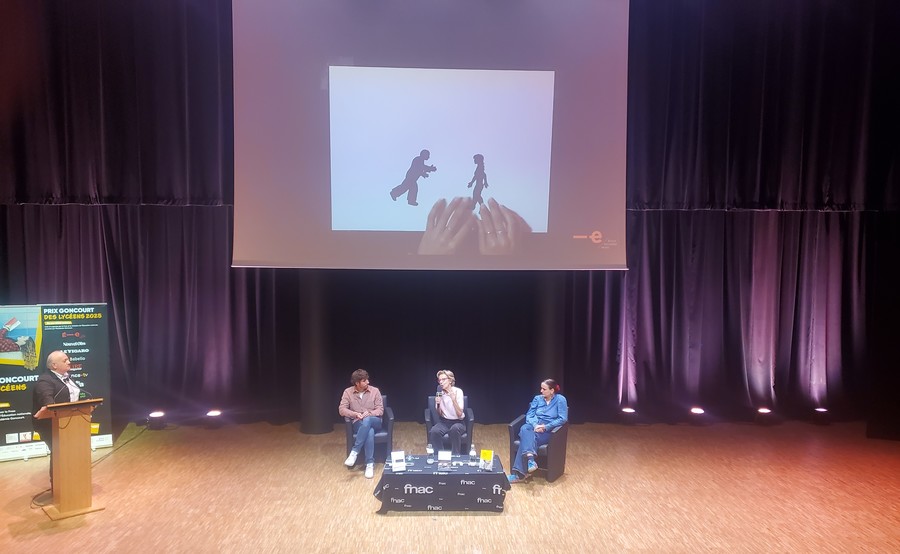

Goncourt des lycéens

Rencontre de 6 auteurs à Aix-en-Provence

Les élèves ont eu la chance de pouvoir échanger avec 6 auteurs de la liste du prix Goncourt : Guillaume Poix, Ghislaine Dunant, Hélène Laurain, Natacha Appanah, Charif Majdalani et Alfred de Montesquiou.

Cette rencontre a eu lieu à la cité du livre d'Aix-en-Provence en présence de Paule Constant, jurée du prix Goncourt, primée par ce même prix pour "Confidence pour confidence" en 1998. Des élèves de l'école d'art de Saint-Étienne ont illustré chacun des titres des auteurs en lice.

Le 1er échange s'est déroulé avec Guillaume Poix pour son livre "Perpétuité". L'idée d'écrire un livre sur ce sujet (l'univers carcéral) a germé car sa grande tante avait un mari économe dans une prison. L'auteur réalise alors que l'on peut vivre dans une prison sans être détenu. Il décide d'aller en détention pour raconter ces métiers de l'intérieur et commence ce travail de longue haleine en 2020. Lorsque Guillaume Poix se rend pour la 1ère fois dans un centre pénitencier, c'est un choc. Au delà de la peur de se retrouver dans ce milieu, il découvre un monde brutal, bruyant, on vit beaucoup sous les néons, dans des cellules insalubres. La promiscuité est énorme ce qui a évidemment des effets sur les surveillants qui sont en contact avec des personnes violentes, malades... Tout cela génère une ambiance où tous les sens sont aiguisés. C'est un travail qui colle à peau. A la question comment vous êtes vous documenté ? Guillaume Poix a répondu que le mot de "maton" représente souvent des hommes un peu violents, sadiques, corrompus, image transmise par les films, représentation qui existe en partie mais il y a au-delà des stéréotypes, des personnes qui sont "au front", la profession s'est déjà grandement féminisée. L'administration pénitentiaire a accepté que l'écrivain entre dans la prison, il a donc pu prendre des notes pendant plusieurs jours d'affilée et ça n'a pas toujours été facile d'être accepté. Le titre du roman "Perpétuité" fait référence à une parole de surveillante qui lui a dit "C'est nous qui avons pris perpét !". Son immersion dans le monde pénitentiaire s'est effectuée dans une maison d'arrêt où la majorité des détenus est condamnée pour des peines de moins de 2 ans. L'auteur a eu carte blanche pour organiser ses journées. Les prisons en France sont surpeuplées, cette surpopulation entraine une cascade de problèmes. Écrire sur ce sujet peut bousculer car tout le monde a déjà une idée de ce qu'est la prison. Guillaume Poix raconte le monde pénitentiaire tel qu'il l'a vu. "Si c'est ça la littérature engagée, oui j'ai écrit un livre engagé !"

Le second entretien était avec Ghislaine Dunant pour "Un amour infini". Sur l'île de Tenerife, en juin 1964, un homme et une femme se rencontrent. Pourquoi n'avoir pas nommé ce livre un amour impossible ? Mais ce n'est pas un amour impossible ! C'est un amour durable même s'il est limité dans le temps, tout le livre montre que ce n'est pas une passade mais un amour infini hors de la vie ordinaire. Louise entre dans une autre dimension avec Nathan. A la question "Connaissiez-vous les lieux que vous décrivez ?", l'autrice a répondu qu'elle y était allée, il y a 20 ans. Elle voulait situer son roman dans un pays hispanophone. Elle a trouvé qu'un île présentait une certaine complétude, ce qu'il y a de capital dans cette île, c'est le contraste de paysages avec le volcan, il y a encore une forêt primaire. Un des thèmes de ce livre, c'est l'ouverture à l'autre, le temps du présent, tout peut se passer. Y a-t-il une part de vous dans ce livre ? Ghislaine Dunant a confié qu'on écrivait avec le plus profond de soi mais elle n'est pas Louise, beaucoup de choses d'elle sont dans le roman tout en restant totalement fictif. Elle avait envie de ralentir le temps, d'observer quelqu'un , lui laisser le temps de s'exprimer... L'histoire est-elle inspirée de faits réels ? L'autrice a répondu qu'il y avait une très forte présence de la seconde guerre mondiale dans sa famille, de la barbarie nazie. Pourquoi avoir écrit une histoire basée sur une tromperie ? C'est une histoire en parallèle de leur vie car Nathan a une femme, Esther, hospitalisée. Louise est très attachée à son mari, Pierre. A aucun instant, les personnages de ce roman ne pensent à un adultère. Ça ne remet absolument pas en cause leur vie avec leur partenaire. C'est une rencontre qui leur permet de découvrir leur propre identité.

Hélène Laurain a écrit quant à elle, "Tambora" qui retrace sa vie de mère. Quel a été le déclic pour écrire ce livre ? 9 ans après son 1er accouchement, l'autrice a commencé à écrire sur cela pour ne pas oublier, pour essayer de mettre de l'ordre dans cette situation chaotique. Elle a mis, nous dit-elle, beaucoup de temps à s'autoriser à écrire sur le thème de la maternité, c'est le moment de la naissance de l'écriture également. Comment vous est venue l'idée de comparer vos filles à des métropoles ? L'autrice ne s'en souvient plus. On va peut-être plus les regarder que les écouter, tout ce que ses filles renferment vont à contre-courant des descriptions gracieuses, douces... Hélène Laurain voulait apporter de la complexité à ce qu'elles sont. Pourquoi ce titre ? Tambora est un volcan dont l’éruption de 1815 a été la plus violente et la plus meurtrière de tous les temps. L'autrice fait le parallèle avec notre époque ultra-violente, comment vit-on après les catastrophes ? les catastrophes intimes comme la fausse-couche, fréquente mais pas "banale". La fragmentation du texte s'explique par la fragmentation du temps car on est toujours sollicité pour aller chercher les enfants à l'école, par le quotidien. L'autrice a du jeter 1/3 de son livre trop morbide. Elle laisse venir les idées puis à la fin vient le montage. Avez-vous eu peur de recevoir des critiques pour le choix du sujet ? Oui, elle a eu peur surtout quand elle décrit ses failles comme mère quand abrutie par la fatigue, elle sent poindre une violence vis à vis de ses enfants mais la seule idée de cette violence, la seule évocation a provoqué des bouffées d'angoisse chez elle : "On va me retirer mes enfants". Pourquoi avoir utilisé un mélange de prose et de poésie ? Il faut que la forme dise quelque chose du contenu. La forme fragmentaire reproduit ce quotidien haché avec de petits dérapages en vers. Hélène Laurain trouvait qu'il y avait quelque chose de beau à mettre des poèmes dans son livre, cela revient à proposer une promenade. Quelle émotion après la publication du livre ? L'autrice a éprouvé beaucoup de gène car elle a livre beaucoup de choses personnelles mais la réception du livre l'a rassurée.

Nous avons débuté les rencontres de l'après-midi avec Nathacha Appanah pour son livre sur les féminicides "La nuit au cœur". La 1ère question posée concernait la signification du titre. L'autrice n'en n'avait pas pendant toute la durée de l'écriture du récit. Elle savait qu'elle voulait le mot cœur, le cœur qui bat, qui battait si fort qu'elle avait peur qui lui sorte par la bouche. Ce livre a visité la nuit, la nuit de ces deux femmes, on parle de la peur, de la peur au ventre. Le poids du silence est central dans votre livre. Certaines personnes pensent que leur histoire n'est pas digne d'être racontée. La mort de sa cousine et la mort de Chahinez, victimes toutes les deux de féminicides, ont fait que ces femmes ne pouvaient plus parler. Qu'est-ce qu'elles diraient si elles pouvaient encore le faire ? Comment l'écriture vous a libérée des séquelles de votre histoire ? (L'autrice est tombée sous la coupe d'un homme d'une cinquantaine d'année lorsqu'elle n'avait que 17 ans et l'emprise de ce dernier va durer 7 ans). Nathacha Appanah n'avait aucune envie de raconter son histoire. C'était comme une plante qu'elle transportait avec elle d'appartement en appartement. C'est la mort de Chahinez qui a été le déclic. Ce livre lui a permis de comprendre comment elle avait pu tomber sous cette emprise car on se demande toujours si on est responsable de cela. C'est son 12ème livre. La littérature est une question de distance. Pour écrire, il faut passer par la langue. L'autrice a eu des moments plus durs que d'autres. La partie la concernant , elle a pu la dire sans grande émotion, cela a été plus difficile pour les deux autres personnes de son livre. Est-ce que le livre aura servi ? Natacha Appanah a connu Chahinez à travers ses parents, ses enfants. La littérature permet l'empathie, de se mettre à la place de l'autre. Rendez-vous justice pour ces victimes ? La justice fonctionne mais c'est avant, lorsqu'on porte plainte, la parole ne prend pas. L'autrice était très en colère contre la jeune fille qu'elle a été. Ce livre lui a permis de se regarder en face. Son livre permet de rendre vivante Emma, sa cousine et Chahinez. Que pensez-vous qu'Emma et Chahinez diraient si elles avaient lu votre livre ? "J'aime à penser qu'elles me diraient des commentaires, des précisions". Elle a écrit pour elles, avec elles, elle leur dirait merci... Quels passages ont été les plus difficiles à écrire ? La partie où elle a été la première fois chez cet homme. Elle ne voulait pas se souvenir de ça mais elle devait le faire, comment il a pris son corps en main, comment ont été les dernières nuits d'Emma et Chahinez. Natacha Appanah a cherché à être la plus juste. Comment avez-vous monté le texte ? "J'ai d'abord écrit ma partie" Elle a imaginé le texte sous forme de spirale en s'approchant du sujet puis en s'éloignant.

L'avant-dernière rencontre s'est déroulée avec l'écrivain Charif Majdalani pour son livre "Le nom des rois" (récit de son enfance dans un Liban en paix). Êtes-vous nostalgique du Liban ? Il y a deux Liban, celui de 1945-1975 et celui de la guerre civile. L'auteur vivait dans ce premier Liban mais il ne l'a pas connu dans le sens où il était adolescent et cela ne l'intéressait pas. Il est nostalgique car c'était la paix, une période de nombreuses rencontres artistiques et nostalgique de son enfance, de son lycée. La scène finale du livre est magnifique, pourquoi l'avoir choisie ? Parce qu'elle symbolise le passage de l'enfance à l'âge adulte. Quand la guerre a débarqué dans sa pays, il a repoussé toutes ces histoires d'épopée de rois qui le fascinaient tant. Il a grandi et accepté la réalité. Pourquoi avoir choisi ce titre ? Jeune, Charif Majdalani collectionnait les noms des rois. Il composait leur généalogie. La passion pour les noms des rois, c'était en fait la passion pour les mots, la poésie. Les jeunes générations se retrouvent-elles dans ce livre ? Les gens ne racontent pas la guerre à leurs enfants, ils découvrent de fait comment vivaient leurs parents pendant ce conflit. Le fait que vous soyez grand lecteur vous a-t-il poussé à écrire ? On ne peut pas écrire si on n'a pas lu mais lorsqu'on a lu depuis que l'on est tout petit, on voit le monde à travers les récits. L'écrivain insiste sur l'importance de témoigner, d'expliquer, d'explorer l'histoire pour la comprendre. Le témoignage est intime ou universel de l'enfance et la guerre. La vie est suspendue pendant cette période, il n'y a plus d'école. Éloigné de Beyrouth, Charif Majdalani vit dans les montagnes jusqu'au jour où la guerre approche, il assiste à l’exécution d'hommes alors qu'il n'est qu'un adolescent plein de rêveries. Il découvre la vie plus "rugueuse" (Rimbaud). "Avez-vous voulu sensibiliser la jeunesse à la littérature ? La littérature n'a pas de fonction, c'est une émotion esthétique. Avez-vous garder des contacts avec les personnages du livre ? Très épisodique, aucun contact avec le fils du roi, la jeune fille de la fin l'a appelé il y a une dizaine d'années, pour lui dire qu'elle était très amoureuse de lui, il lui a répondu que lui aussi...

Dernier échange avec l'auteur Alfred de Monstequiou pour "Le crépuscule des hommes" qui raconte le procès de Nuremberg à travers le regard des photographes, journalistes, interprètes... Toute 1re question "Pourquoi avoir choisi la fiction ?" De très grands historiens ont écrit sur le sujet. L'écrivain voulait raconter le ressenti du procès. Cet événement est oublié même si on va fêter ses 80 ans. En prenant de jeunes protagonistes, l'auteur a cherché à dépoussiérer cette histoire. Avez-vous modifié l'histoire pour la rendre plus attirante ? Tout dans ce livre est véridique. L’œuvre romanesque permet d'agencer les évènements, Alfred de Montesquiou va utiliser des personnages réels lorsqu'il veut dire quelque chose, par exemple Elsa Triolet lorsqu'elle dénonce la valse des juges. L'écrivain a eu comme enseignant, Didier Lazard, qui lui a raconté le procès auquel il avait assisté. Ce dernier deviendra communiste, lui l'héritier de la banque Lazard... L'auteur se base sur les journaux de l'époque, les journaux intimes, sur la correspondance, sur l'interview de descendants des participants. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans l'écriture de ce livre, le plus marquant ? Quand on se plonge dans le procès, c'est la plus grande rencontre entre l'idéal de justice et la guerre froide, les disputes... Il a été impressionné par le courage des témoins, notamment le témoignage de Marie-Claude Vaillant-Couturier. Elle l'a fait avec une grande dignité puis elle est passée devant chaque inculpé en les regardant un à un. Avez-vous eu accès à des archives, interviews ? Beaucoup d'archives sont maintenant publiques. Ray d'Addario, jeune photographe américain va rester tout le long du procès qui va durait 11 mois. Il était amoureux de Margarete Borufka, interprète au tribunal militaire international. Alfred de Montesquiou interrogera leur fille, Linda Salmon, qui lui confiera ses souvenirs de famille. La télé donne plus de moyens, l'auteur a pu travailler avec des archivistes à Washington car en plus du livre, celui-ci a réalisé un documentaire sur Nuremberg diffusé le 18 novembre sur Arte. Pensez-vous que notre époque est aussi le "crépuscule des hommes" ? (après "Le crépuscule des dieux" de Wagner et le "Crépuscule des idoles" de Nietzsche). Toutes les époques ont des problèmes. On voit une remontée d'antisémitisme, de fascisme. C'est glaçant. La grande différence, c'est que maintenant, le droit existe, tout comme le droit d'ingérence, la notion de "crime contre l'humanité". On n'est pas dans le même monde que celui des années 30.

Nous terminons donc ces rencontres par une série de dédicaces.

Cette journée a été vraiment très intéressante, d'autant plus intéressante si l'on avait lu les œuvres de tous ces écrivains.

Merci aux organisateurs du Goncourt des lycéens et au lycée d'avoir financé le transport jusqu'à Aix-en-Provence.